【食品化学余話】 考古学の残存脂肪酸分析と食の問題(後編)

−縄文クッキーの謎に迫る−

山口 昌美

4.縄文クッキー

縄文クッキーという名前は、何かで目にされた方が多いかと思うが、縄文前期の山形県押出遺跡から出土したクッキー状の食品炭化物の通称である。ネーミングの良さからか、子供たちの課外授業の人気アイテムらしい。山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館ホームページ(23)に写真が掲載されているが、その説明では、国指定重要文化財らしい。食品関連の重要文化財というのは珍しい存在である。なお、遺存している食品炭化物は全国各地にあり、國學院大學考古学会による詳細な調査(1)がある。

縄文クッキーに関する解説的文献(6) には「山形県・押出遺跡からクッキー状の炭化物が出土した。この立体的な装飾を施した縄文クッキーを残存脂肪酸分析法で分析すると、クリ・クルミの粉に、シカ・イノシシ・野鳥の肉、イノシシの骨髄と血液、野鳥の卵を混ぜ、食塩で調味し、野生酵母を加えて発酵させていたことがわかった。これには、木の実を主体にした「クッキー型」と動物を主体にした「ハンバーグ型」のものとがあったが、どちらも栄養価は100g当り、400〜500Kcal。成人男子のカロリー摂取量が、1800Kcal/1日だとすると、25〜30gの縄文クッキーを1日12〜16個食べればよいことになる。さらにその栄養成分を街で買った普通のクッキーと比較したところ、縄文クッキーのほうが、タンパク質、ミネラル、ビタミンが豊富で、栄養学的には完全食に近く、保存食としてもなかなかのものだった。脂肪酸分析によって明らかになったのは、思いのほか豊かな縄文の食生活だったのである。」の記載がある。

(1)学術報告が無い

さて、国指定重要文化財になっているほど有名な縄文クッキーであるが、学術的に不詳な部分が多い。ナウマン象脂肪の場合と同様、原著的学術報告が存在しないためである。食品炭化物に関心のある考古学関係者にとっても、その所在は確認できず、國學院大學の中村氏も確認できない旨、報告(24)している。

なお、日本農芸化学会東北支部・北海道支部合同秋期大会(1987年)で口頭発表された模様なので、日本農芸化学会誌に転載された同講演要旨(25)を閲覧したが、脂肪酸の由来する動植物を特定した方法等は、記載されていなかった。

(2)動植物の推定プロセスが不明

従って、「クリ・クルミの粉に、シカ・イノシシ・野鳥の肉、イノシシの骨髄と血液、野鳥の卵を混ぜ、食塩で調味し、野生酵母を加えて発酵させていたことがわかった」を導いたデータ解析の過程が不明で、動植物候補の選定ならびに上記の動植物に特定したプロセスが全くわからない。

動植物候補の選定を相関関係の近いものに限定したとすれば、既に指摘したようにそれは原理的に誤りである。動植物種の特定にラグランジュの未定係数法を適用したとすれば、馬場壇A遺跡の残存脂肪酸分析に関連して難波教授が指摘(3)(4)したようにそれは誤りである。

(3)栄養成分表の作成過程が不明

また、文献(6)掲載の縄文クッキーの詳細な栄養成分表(表1)の作成過程が不明である。作成には二つの方法が推定される。その一つは実際に炭化物を分析した実測、もう一つは脂肪酸分析値からの算出である。どちらか不明なので、双方に対する疑問点を挙げてみる。

実際に炭化物を分析した場合、炭化したものから元の有機化合物をどのように同定し、定量したのか?という疑問がある。食品関係者によく知られているように、加熱調理した食品では、澱粉の結晶構造の破壊や蛋白質の変性が起こり、食品高分子の高次構造が変化しただけで、化学的な変化をおこした訳ではない。

しかし、炭化となると、食品を構成している分子が分解、縮合、炭素化などの化学変化を起こし、別の分子になってしまうことになる。別の分子になった状態から、元の有機化合物を同定、定量できない。

また、栄養成分表の重量から算定すると、記載の化合物で100%になる。縄文クッキーには、栄養成分表記載以外の化合物は含まれていないのか、という疑問が出てくる。現代の精製された素材と異なり、当時の素材は植物に由来する栄養成分以外の化合物を多量に含んでいた筈である。例えば、セルロース、ヘミセルロース、ポリフェノール類等である。これらを炭水化物に含めて表示したとすれば、栄養成分表のカロリー計算に不合理が生じる。

さらに、炭化部分と非炭化部分の混在物で、元の成分を定量的に推定できるのか?という疑問もある。例えば、半分焦げて炭化した芋の分析値と炭化していない芋の分析値が同じになるとは考え難い。同じでない分析値から、どうやって、元の組成を算出できたのか、理解しにくい。炭化部分と非炭化部分での成分の不均一性は栄養成分表にどのように反映されたのであろうか。

脂肪酸分析値からの算出の場合、算出は次のa〜cの過程を経て行われたと思われる。

a.脂質の動植物種を特定し、その存在割合を算出

b.栄養成分表の脂肪比率の逆数を乗じて、各動植物種の量に変換

c.各動植物種の量から、栄養成分表に基づき炭水化物、蛋白質を求め、表を作成

この算定では、基礎データとなる動植物種の特定とその混合比率が確実なこと、及び換算の基準となるデータベースとしての栄養成分表の存在が前提になる。ところが、動植物種の特定に不明点が多いことは前述の通りで、基礎データ自身が不確実である。

また、栄養成分データベースに無い品目の換算方法が不明である。

一般に栄養成分表というと、「科学技術庁資源調査会編集:日本食品標準成分表」であるが、これには、シカの肉、野鳥の肉、イノシシの骨髄、イノシシの血液、野鳥の卵は掲載されていない。掲載されていない品目の計算は不可能である。他の特殊な栄養成分表を用いたのなら、出典を明記すべきであろう。

(4)「発酵させていた」根拠が不明

更に、「野生酵母を加えて発酵させていた」根拠が示されていない。発酵させた根拠に、ステロール分析によるエルゴステロールの存在を挙げるのであれば、そのエルゴステロールが酵母由来であることの証明が必要である。エルゴステロールは酵母独自に存在するのではなく、真菌類の細胞膜に共通して存在し、カビにも存在するからである。さらに食品汚染源としての酵母でなく、発酵に用いた酵母である証拠の提示が必要であろう。カビや酵母が生えて放棄したものでなく、酵母で発酵させた根拠を示すことが求められる。

(5)科学的根拠がない

縄文クッキーの脂肪酸分析は、科学的根拠不明の部分があまりにも多すぎる。縄文クッキーについての記述ならびにデータが正しいことを確認できない。現在、広く流布され、信じられている縄文クッキーの分析値は、その算出過程を検証できる原著的学術論文が提出されない限り、根拠がないと判断せざるを得ない。

5.縄文人の食は理想的?

縄文人はバランスのとれた食生活をしていた根拠として、よく引用される宮城県の里浜貝塚の糞石の残存脂肪酸分析を検討してみよう。糞石は、古代人の排泄物が固い化石状になったもので全国の遺跡から見つかっている。

縄文人はバランスのとれた食生活をしていた根拠として、よく引用される宮城県の里浜貝塚の糞石の残存脂肪酸分析を検討してみよう。糞石は、古代人の排泄物が固い化石状になったもので全国の遺跡から見つかっている。報告書(26)の”糞石による昔の食の復原”の総括(原書p)では、「糞石の残存脂質から、約13種類の食事メニューが推定された。植物食は主としてトチ、クリ、クルミ等の木の実が主体であった。動物食はニホンシカ、イノシシ、タヌキ、イヌ、ニホンザル、アザラシ、クジラ、魚介類、海草、野鳥など各種の組合せが見られた。コレステロールに対するコプロスタノールの比は、ほぼ一定していることから、縄文人は健康的な食生活が観察された。食事メニューを栄養学的に復原すると一日の摂取エネルギーは2250kcal(9900kj)と理想値に近く、糖質、蛋白質、脂質の3大栄養素および食塩も現代人の目標値に近い値を示した。無機成分、ビタミンも豊富であった。」と記載されている。

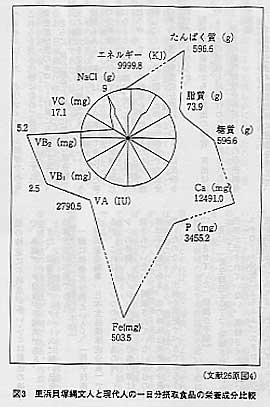

脂肪酸分析の結果から復元したとされる同報告書原図4を図3に示した。さて、この報告についても疑問点は多数ある。

1 質から量を推定した不思議さ

まず第一は、動植物種の推定にラグランジュの未定係数法を使用しており、原理的な誤りがある。従って、比定された動植物種の確実性に疑問があり、以降の解析結果や考察は無意味で、総括の内容は誤りと判断される。

第二に奇異に感じるのは、残存脂肪酸分析という質の分析で、何故、一日に食べた食物の量がわかるのか?ということである。糞石の残存脂肪酸分析により、脂肪酸組成は得られるが、一日に食べた量は特定できない筈である。何らかの仮定を置いたなら、それを明記すべきであろう。脂肪酸分析から一日摂取量を算出した方法は、報告書に記載されていない。日本農芸化学会大会で発表した模様だが、その講演要旨集(27)にも、記載はない。

2 常識外の一日摂取量

文献(26)原図4では、一日分の摂取量として、蛋白質596.6g、脂質73.9g、糖質596.6gという数値が記載されている。この数値は常識外の数値であり、蛋白質の摂取量は現代人の一日の栄養所要量の十倍近くにも達する量である。このような常識外の量を縄文人が摂取していたとは信じられず、データ解析に誤謬があると判断される。

3 根拠不明な動植物種の推定

動植物種の推定にラグランジュの未定係数法を使用するという原理的な誤りに加え、「脂肪酸分析から、シカ、イノシイ、タヌキ、イヌ、ニホンザル、アザラシ、クジラ等のの動物を同定し、残存脂質の含量と動植物種の混合割合から現代栄養成分表と照合して縄文人の栄養成分を復原した」というが、「科学技術庁資源調査会編集:日本食品標準成分表」には、タヌキ、イヌ、ニホンザル、アザラシは食品素材として掲載されていない。算出不能の筈である。他の特殊な“現代栄養成分表”を用いたのなら、出典を明記すべきである。

以上の検証結果からは、"縄文人はバランスのとれた食生活をしていた"ことの根拠によく引用されるこの報告は、動植物種や一日摂取量の推論過程に問題があり、信頼できない。

なお、紹介した縄文クッキー、糞石の他に、食品炭化物3例、土壌1例についても残存脂肪酸分析の結果を検討したが、ここでは省略する。いずれも客観的、科学的とは言い難いものであった。ネット上で公開(5)されているので、関心ある方は参照されたい。

6.残存脂肪酸分析は見直しを

原理的な矛盾を内包し、成果にも疑問点が多々ある「残存脂肪酸分析」が、考古学において定型的分析法の一つとして重視され、存続していたことは、食品化学の立場からは不思議に思える。

この原因の一つは、理系学者が理系学術誌に手法の紹介や学術報告を提出せず、そのために同分野学者の注意をひくことなく、いわば無審査状態であったことによるためと思われる。

考古学関係者が理系学者の報告の結論だけを鵜呑みにし、それを得た経緯に対する関心が不十分なことも原因の一つであろう。

古代の脂質が残存し、分析できることは確かである。問題は、そのデータの数値から何が合理的に読みとれるかである。脂質に詳しい食品化学者の知恵が望まれる。

いずれにせよ、これまでの「残存脂肪酸分析」の成果と、それから構築された古代像は再検討すべきであろう。特にラグランジュの未定係数法を用いた成果はご破算にすべきである。

7.考古学と食品化学

食品化学の立場から考古学の食の世界を眺めてみると、「残存脂肪酸分析」の場合と逆に、もっと重視されて良いと思われることが、考古学の世界では軽視されている場合もある。

例えば、調理技術と可利用食糧資源の関係である。厚生省の「栄養所要量」から、18~29歳のエネルギー所要量、蛋白質所要量、全摂取エネルギーに占める脂肪のエネルギー割合等を基に計算すると、エネルギー摂取に対する炭水化物の寄与率は61~65%となり、非常に大きい。炭水化物としては、糖類もあるが、米、麦など主要穀類や芋の炭水化物の殆どは澱粉である。

澱粉含有資源を利用できたか、どうかが、古代人の栄養や人口推移に大きく影響したであろう。

植物の生産する生澱粉は結晶状態のβ型であることは周知のことである。蛋白質は刺身や生卵のように生でも消化できるが、結晶状態のβ型澱粉には消化酵素は作用しにくい。澱粉の消化吸収には無定型状態のα型澱粉にする操作が必要となる。結晶状態を保つ原動力である澱粉の分子内および分子間の水素結合を破壊するには、十分な水分が存在する状態で高温にする、つまり、煮る操作が必要になる。

歴史的に見れば、人間は火を使いモノを焼く技術により、魚や動物肉がおいしくなることを知った。結果的に殺菌や保存にも効果があったので、他の動物より種の維持、拡大に有利な地位を占めるのに役だったと思われる。

但し、モノを焼く技術は、植物食材に対してはあまり意味が無かった。アワ、キビ、ソバをそのまま焼くことはできないし、クリのような大型果やイモ類も直火で焼くのではなく、灰に埋めるとかの間接的な方法が必要であったであろう。従って、焼く技術の時代には、植物食材やそれに含まれる澱粉を有効に利用できなかったと思える。

地面に掘った穴に焼け石を放り込んで加熱するような非効率的な煮る技術は、土器出現以前にも有ったかも知れないが、人間が効率的な煮る技術を獲得したのは土器の出現による。煮る技術により初めて、アワ、キビ、ソバ等が利用できるようになったし、クリ、ドングリ、トチの実の能率的な処理も可能になった。

土器が出現した縄文時代は、人間が煮る技術を獲得し、植物資源を有効利用できるようになった時代、β型澱粉→α型澱粉の変換により澱粉エネルギーの利用が初めて可能になった時代、但しその供給を自然に依存した時代との定義もできよう。植物食材の利用により、食糧資源は大幅に拡大したことになる。

縄文の食に詳しい考古学者が著した考古学の一般書(28)で、煮沸の利点として挙げているのは、「栄養分の損失の減少、小型動植物を集めて処理、複雑な味の生成、素材の軟化、殺菌・殺虫、有毒物・アクの分解」である。

一般向けの本ではあるが、煮る技術の解説において、現代人のエネルギー源の60%以上も占める炭水化物の主体である澱粉の消化を可能ならしめた重要性、植物資源の有効利用が可能になった事による可利用食糧資源の拡大への寄与に言及しないのは、食品化学から見れば不思議である。

考古学では、土器の出現を煮沸によるドングリのあく抜きと関連付けするのが主流のようである。あく抜きは渋みのあるドングリのタンニンを除去するための手段であるが、煮沸があく抜きに必須のように見なされ、ドングリのあく抜きには、100回以上の繰り返し煮沸が必要で、初期の深鉢型土器はそのためのものと考古学では主張(29)されている。

しかし、鳥取県食品加工研究所の報告(30)によればドングリのアク抜きはもっと簡単である。ドングリ類の中で、最もアクが多く、タンニン含量が最も多いミズナラでも、水浸漬、磨砕、磨砕液の濾過、濾液の静置による粗澱粉沈澱、水さらしの3回繰り返しで、炭水化物以外の成分が良く取り除かれ、タンニンが少ないドングリ澱粉を得ている。

このアク抜き方法は非常に簡単であり、この報告と類似の操作は古代でも可能であろう。実際にどのようなアク抜き技術が用いられたか不明である。

100回以上、水を取り替えての煮沸に要する時間は莫大なものとなろう。考古学の性格上、特定の事例から一般則を推測するのはやむを得ないが、アク抜きには100回以上の繰り返し煮沸が必要であったという実験考古学での特定の経験を普遍化し、絶対視するのは如何なものであろうか?

土器の出現による「煮る技術」(蒸す、炊くも含めた加水・加熱調理技術)の獲得は、澱粉のα化を可能にし、食糧資源の画期的な拡大をもたらしたことを、考古学はもっと重視すべきと思う。アク抜きに拘泥しては縄文人の大発明である土器の意義が矮小化される。

縄文時代は、澱粉資源の利用を可能にした土器が初めて出現した時代で、食糧エネルギー獲得の面からは、いわば人類の第一次食糧革命の時代と言えよう。農耕による澱粉資源供給が可能になった時代が第二次食糧革命、化学肥料の出現により農業が無機養分の自然依存から脱却し、穀類収量が急増した時代が第三次食糧革命と見ることもできよう。

8.おわりに

さて、考古学における食に関連する話題の一部を紹介したが、不審点の多い手法が通用してきたこと、もっと重視されて良い事項が軽視されていること等、考古学の世界には、食品化学から見れば不可思議なことが多い。三内丸山遺跡の食糧問題や酒醸造の問題等にも、いろいろな疑問を感じているが、別の機会に譲ることにする。

考古学の食の部分では、食品関係者の視点での検討が望まれる。古代の食生活の科学的解明には、食品関係者の積極的な参加が不可欠と考える。

なお、私は化学ならびに食品企業の研究部門に在籍していた化学系技術者であるが、脂質を研究対象にした経験はなく、考古学掲示板に参加するまで、考古学に縁が無かったアマチュアである。従って、以上の記述に曲解、曲論があるかと思われるが、ご指摘いただければ幸いである。なお、縄文の雰囲気を伝えるカットの絵は、上野学画伯のご好意によるものである。

参考文献・情報源

23)山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館:

http://www.pref.yamagata.jp/ky/ukitamu/kyuk0002.html

24)中村耕作:「re(1)縄文クッキーの組成についての疑問」『南河内考古学研究所・喫茶室 記事記録No.1』[897] (2001.06.06)

25)福島道広、中野寛子、中岡利泰、中野益男、根岸孝:「残存脂肪酸分析法による原始古代の生活環境復原―とくに東北地方の縄文時代前期遺跡から出土したクッキー状炭化物の栄養化学的同定(日本農芸化学会東北支部・北海道支部合同秋期大会講演要旨B-9(1987年、p15))」『日農芸化学会誌』62,119(1988)

26)佐原眞・中野益男・西本豊弘・松井 章・小池裕子:「原始古代の環境復原に関する新方法の開発(課題番号01300020)」『平成2年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告書』(1991)

27)中野益男、福島道広、中岡利泰、根岸孝、中野寛子、明瀬雅子、長田正宏:「糞石の残存脂質による縄文人の食の栄養化学的復元(1991年日本農芸化学会大会(講演番号3Tp2)」『日本農芸化学会誌』、 65、577(1991)

28)『縄文探検』p94(小山修三、1990/4、くもん出版)

29)『卑弥呼の食卓』p116、p123~124(大阪府弥生博物館編、平成11/8、吉川弘文館)

30)松本通夫、山下昭道、松田弘毅、有福一郎:「ドングリの利用技術と澱粉の特性」

(鳥取県食品加工研究所/平成8年度研究)

http://www.affrc.go.jp/ja/db/seika/data_cgk/h08/cgk96101.html

(註1)『南河内考古学研究所・喫茶室』:http://cgi.skao.net/kissa/

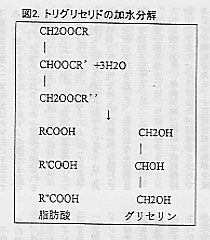

脂質の内、動植物油脂の主成分であるトリグリセリドとその構成分である脂肪酸を対象として、分子中で変化が起きる可能性のある場所はどこか、どのような変化が起こり得るか、変化が起きる条件は何か、遺物の置かれていた環境条件は、変化が起きる条件に該当するか、等を検討してみよう。

脂質の内、動植物油脂の主成分であるトリグリセリドとその構成分である脂肪酸を対象として、分子中で変化が起きる可能性のある場所はどこか、どのような変化が起こり得るか、変化が起きる条件は何か、遺物の置かれていた環境条件は、変化が起きる条件に該当するか、等を検討してみよう。